この記事では、メンズライフクリニック新宿院で包茎手術や早漏治療を検討している方向けに、治療体験者のレビューや治療費、割引情報、クリニックへのアクセス方法、駐車場の有無、キャンセル料金、予約方法などを詳しく説明しています。

結論を言うと、メンズライフクリニックは開院30年で実績・信頼性の高いクリニックです。

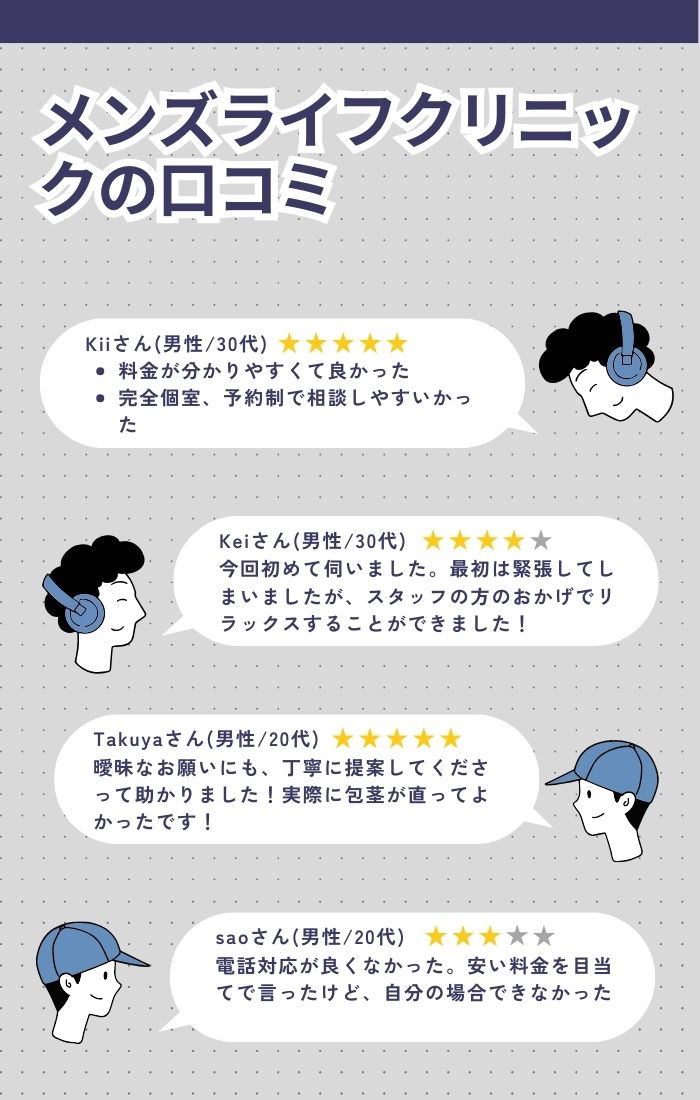

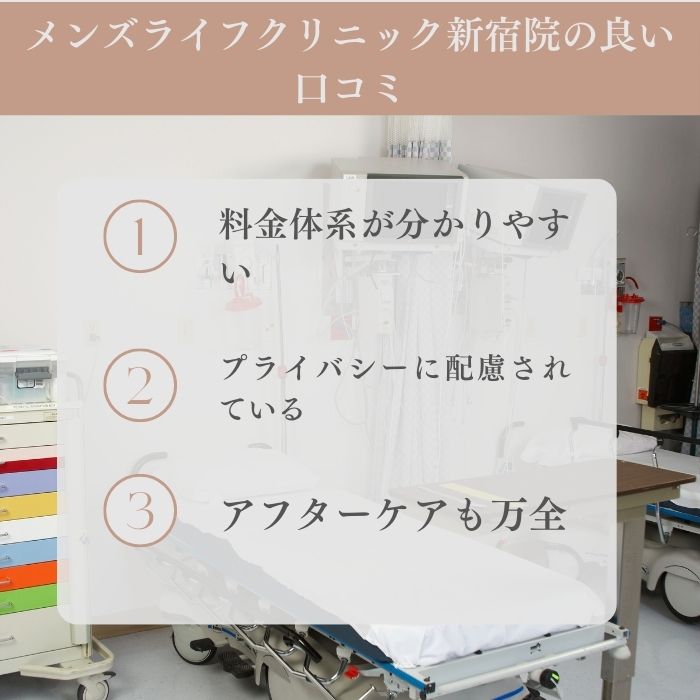

いい口コミのまとめ

- 明確な料金体系で分かりやすい

- プライバシーに配慮されている

- 術後のアフターケアまで万全

悪い口コミのまとめ

- 電話対応が良くなかった

- 安い施術は対象外の場合もある

メンズライフクリニックは、オプション料金が発生しづらく、わかりやすい価格設定で好評を得ています。

ただし、「低価格プランが自分には適用されなかった」といった声も一部で見られました。

実際の口コミから見えてくる、

メンズライフクリニック

の主な特長は次の通りです。

メンズライフクリニックの特徴

- 追加料金が発生しない

- プライバシーに配慮

- 医師によるハンドメイドの施術

- アフターケアも万全

メンズライフクリニックの口コミや評判について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

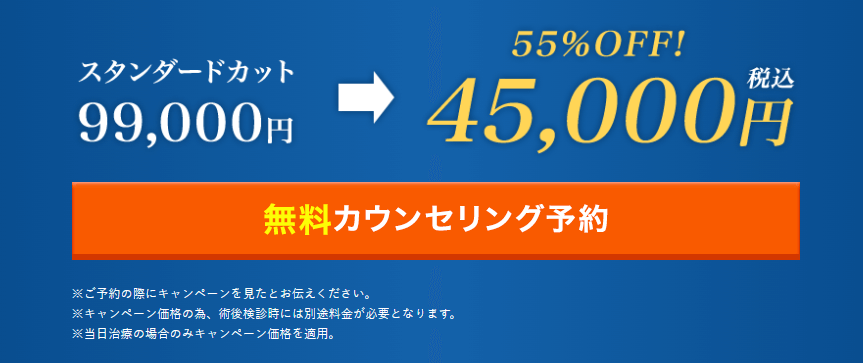

メンズライフクリニックのキャンペーン情報

キャンペーン内容

- 包茎手術が45,000円~から受けられる

- 亀頭増大無料

割引きキャンペーンはいつ終了するか分からないので、お早めに登録ください!

メンズライフクリニック新宿院は怪しい?

メンズライフクリニックはXやGoogleマップで批判的な意見が少なく、評価の高いクリニックです。

| メンズライフクリニック | 全口コミ評価(Googleマップ) |

|---|---|

| 全国24院 | 4.1 |

メンズライフクリニックは開院30年以上と、他クリニックと比較しても長い開院実績があります。

| 30年以上 | |

| 24年 | |

| 13年 | |

| 4年 |

包茎手術は一生に何度も行うものではないため、費用だけでなく、クリニックの実績や信頼性も慎重に見極めることが大切です。

メンズライフクリニックは、開院から30年の実績があり、仕上がりや安全性の面でも安心できる環境が整っています。

ネット上ではさまざまな意見がありますが、信頼性の高い医療機関として運営されているため、気になる方はまず無料カウンセリングを利用してみるのがおすすめです。

メンズライフクリニック新宿院の口コミ

メンズライフクリニック

の良い口コミ評判には、明瞭な料金体系やプライバシーへの配慮が挙げられます。

| いい口コミ | 理由 |

|---|---|

| 料金が分かりやすい | プランが分かりやすくて追加費用がかからな |

| プライバシーに配慮されている | ・目立たない場所にある ・医師、カウンセラーは男性 ・他、患者に合うことはない ・完全個室 |

| アフターフォローも万全 | ・全て無料で対応 ・全国のクリニックで対応、引越し、旅行時も安心 |

| いい口コミ一覧 | - |

メンズライフクリニックでは、術後に追加料金が発生しない明確な価格設定が利用者から高い評価を得ています。

包茎手術をはじめとする自由診療は、保険が適用されない分、費用が高くなりやすくなります。

したがって、あらかじめ総額を把握できるかどうかは非常に重要です。

また、診療はすべて完全個室で行われ、対応するスタッフもすべて男性のため、プライバシーへの配慮が徹底されている点も安心材料とされています。

料金体系が分かりやすい

料金体系も明瞭なのとアフターケアもしっかりしている様子だったので、こちらの病院で包茎手術を受けてみようと決断しました。

通院、治療費や手術の料金のことも明確に説明していただけました。

メンズライフクリニック

は、費用が分かりやすく治療前にトータルの金額を把握しやすい点が、利用者から好評を得ています。

また、費用面での不安を軽減するため、事前にしっかりと説明を行い、料金の不透明さをなくす工夫がされています。

料金体系のポイント

- オプション料金は原則かからない

- 包茎手術は33,000~660,000円

プランによる - 診察やカウンセリングで全費用を提示

メンズライフクリニックは、施術にかかる費用があらかじめ明確に設定されており、基本プラン以外に追加料金が発生しにくい点が特長です。

他院では、手術費用とは別にオプション料金が上乗せされて、最終的な金額が想定より高くなることもあります。

しかし、メンズライフクリニックではそうした不安が少なく、安心して治療を受けやすい環境が整っています。

プライバシーに配慮している

丁寧に対応してくれたクリニックさんで、術後のトラブルなども全くなく、今回は本当にありがとうございました☆

症例も含め、やはり先生の説明はとても丁寧な説明に加え豊富な症例を見せていただき、治療に臨むことができました。

メンズライフクリニックは、プライバシーを重視した院内環境が利用者から高く評価されています。

包茎手術やED治療など、人に相談しづらい悩みを抱える患者が多いため、「周囲に知られずに受診したい」と感じる方も少なくありません。

そうした声に応えるため、メンズライフクリニックではプライバシー保護に向けたさまざまな取り組みを行っています。

メンズライフクリニックで受付・カウンセリング・診察を担当するスタッフは男性のみとなっています。

したがって、デリケートな悩みも打ち明けやすい環境が整っています。

「男性機能の悩みをこっそり相談したい」はメンズライフクリニックに相談しましょう。

アフターフォローも万全

こちらの予算や希望を伝えると合わせた治療方法やプランを紹介してくれるし、先生の対応も悪くなかった。

兄もこちらで施術を受けたのですが傷跡も少なく、親身になって話も聞いて下さりとても満足していました。

メンズライフクリニックでは、手術前の説明からアフターケアまで丁寧な対応が受けられます。

包茎手術をはじめとした男性器の治療は、不安を感じやすいデリケートな内容です。

そのため同クリニックでは、患者の気持ちに寄り添い、安心して治療に臨めるよう以下の取り組みが行われています。

術後ケアまで無料で、医師が対応

メンズライフクリニックでは、カウンセリングの予約を24時間いつでもWeb上で受け付けています。

日中に時間が取れない方でも、自分のタイミングで気軽に以下より申し込みができます。

メンズライフクリニック新宿院の良い口コミ

メンズライフクリニック新宿院に関する悪い口コミ

| 悪い口コミ | 対策 |

|---|---|

| 実際の金額が思ったより高かった | 包茎治療45,000円は、仮性包茎の人のみ |

| 電話対応が良くなかった | WEB経由でのカウンセリング予約がおすすめ |

| 悪い口コミ一覧 | - |

メンズライフクリニック

では、包茎手術などにおいて一部リーズナブルなプランも展開されています。

ただし、包茎の状態によりこのプランが適用されないケースもあるため、事前確認が重要です。

治療を検討する際には、自分に合った施術がどういった内容かをしっかり調べたうえで判断すると安心です。

実際の料金より高かった

メンズライフクリニック

に関する否定的な口コミの中には、「低価格のプランを希望していたが、別の治療を提案された」といった声も見受けられます。

キャンペーンがあったので行ってみたら高いプランじゃないときれいにならないと言われた。

メンズライフクリニックでは、包茎手術を45,000円から受けられるプランが用意されています。

ただし、この料金が適用されるのは仮性包茎の方に限られており、真性包茎やカントン包茎には対応していません。

対象となるのは「スタンダードカット(環状切開)」と呼ばれる基本的な施術です。

| 包茎の種類 | スタンダードカットの可否 (45,000円) |

| 仮性包茎 |  対象 対象 |

| 真性包茎 |  対象外 対象外 |

| カントン包茎 |  対象外 対象外 |

メンズライフクリニック

の45,000円で受けられる包茎手術に惹かれて来院する方も多く見られます。

ただし、誰でもこの価格で施術を受けられるわけではないため、事前に内容をしっかり確認することが大切です。

中には、適用条件を把握していなかったことで「話が違う」と感じ、不満の声を上げている人もいるようです。

そのため、来院前やカウンセリング時には、希望している手術が該当するかどうかをきちんと確認しておくと安心です。

電話対応が良くなかった

メンズライフクリニック

の電話対応に関する口コミ評判も見られました。

電話させていただいた際は淡々とした対応で少し大丈夫かなと思って心配しました

メンズライフクリニックでは、電話やWebからの無料カウンセリング予約に対応しています。

電話での対応はクリニックごとに差があることもあるため、予約だけをスムーズに済ませたい方は、オンラインでの申し込みを利用すると便利です。

メンズライフクリニック新宿院の悪い口コミ一覧

メンズライフクリニック新宿院のデメリット

メンズライフクリニック

新宿院は以下のような人にはおすすめできません

デメリット

- 包茎手術は45,000円

- 医師によっては不十分な対応の場合もある

- 未成年は保護者の同伴が必要

メンズライフクリニックで治療を受ける際は、費用や受診時の流れについて事前に確認しておきたいポイントがあります。

たとえば、包茎手術の費用は切らない施術が33,000円から、メスを使う場合は45,000円からとなっており、治療方法によって大きく異なるため、予算面の検討は必須です。

また、カウンセリングや説明の内容は担当医師によって差が出ることもあり、必要な情報は自分から積極的に確認する姿勢が求められます。

未成年者(20歳未満)の方が手術を希望する場合には、保護者の同伴が必要となるため、18~19歳の方は事前に家族と話し合っておくことも大切です。

費用や対応、プライバシーの面で不安がある方は、カウンセリングで不明点をしっかり解消しながら、慎重に受診を検討するとよいでしょう。

メンズライフクリニック新宿院のメリット

一方、

メンズライフクリニック

新宿院をおすすめする対象は以下の通りです

メリット

- 明確な料金設定

- 包茎手術の種類が豊富

- 男性スタッフのみでプライバシーへの配慮が万全

メンズライフクリニックでは、完全予約制と個室対応を採用しており、人目を気にせず通えるようプライバシーへの配慮がなされています。

診察時には、治療内容や費用についても丁寧な説明が受けられるため、納得したうえで治療に進むことが可能です。

また、患者一人ひとりの症状や希望に応じて、医師がオーダーメイドで包茎治療のプランを提案してくれるのも特徴のひとつです。

さらに、必要に応じて複数の診療メニューを組み合わせた治療を行うこともでき、幅広い悩みに対応できる体制が整っています。

男性器に関する悩みをじっくり相談したい方は、一度メンズライフクリニックでカウンセリングを受けてみると良いでしょう。

メンズライフクリニック新宿院の基本情報

| 所在地 | 東京都新宿区歌舞伎町1-17-2 小松ビル 3F |

|---|---|

| 最寄り駅 | 新宿駅徒歩3分 |

| 営業時間 | 9:00~20:00 |

| 支払い方法 | 現金 クレジットカード メディカルローン |

| 駐車場 | なし |

| 公式サイト | メンズライフクリニック 新宿院 |

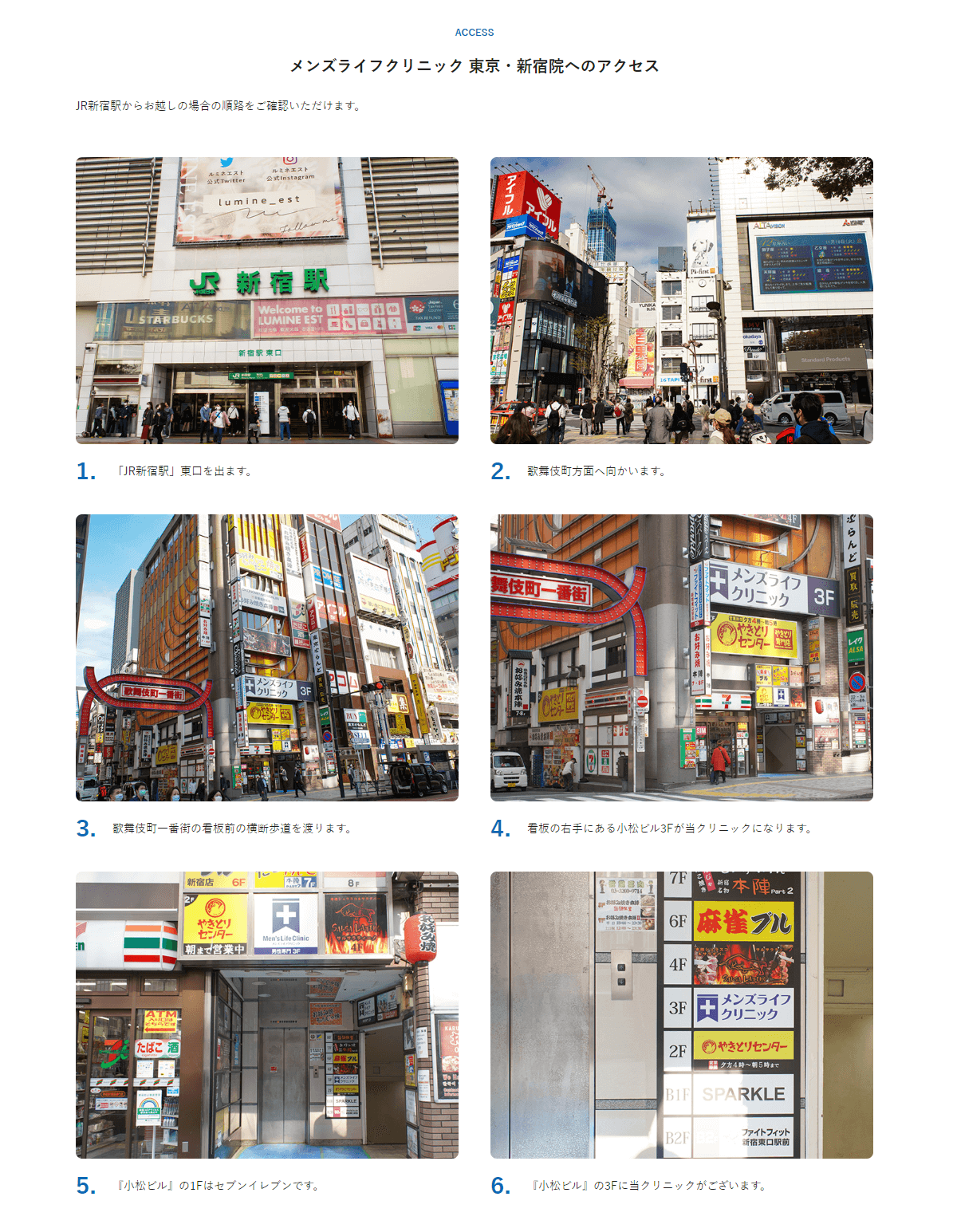

メンズライフクリニック新宿院のアクセス方法

メンズライフクリニック

新宿院は、JR新宿駅から徒歩3分の便利な場所に位置しています。

JR新宿駅東口を出て、靖国通りに面した

赤い歌舞伎町一番街の門の右手にある小松ビル3F

1Fはセブンイレブンです

メンズライフクリニック新宿院に駐車場はある?

メンズライフクリニック

新宿院に専用駐車場は設けられておらず、車で来院される方は近くのコインパーキングを利用していただくことになりますが、その費用は自己負担となります。

このように駐車場の維持費を削減することで、メンズライフクリニックでは医療サービスをよりリーズナブルな価格で提供することができるというメリットがあります。

メンズライフクリニック新宿院の雰囲気

実際にクリニック内を見てみましょう。

落ち着いた空間で、カウンセリングや治療を受けることができます。

メンズライフクリニック新宿院の施術・料金一覧

メンズライフクリニック

新宿院の包茎手術には以下の5種類があります

- 環状切開法

- 亀頭直下法

- 亀頭直下埋没法

- 背面切開法

- 薬剤による切らない施術

包茎手術でコストを抑えたい場合、環状切開法のスタンダードカットがお勧めですが、ツートンカラーになる可能性があるデメリットが存在します。

一方で、亀頭直下埋没法を採用したハイパーカットやハイパーVカットは、費用が高めですが、傷が目立たず自然な見た目に仕上がる利点があります。

治療法を選ぶ際には、仕上がりの見た目と予算をしっかりと考慮し、医師と相談して自分に最適な方法を選定することが大切です。

メンズライフクリニックで提供されている包茎治療やその他の男性器治療の詳細な種類と料金情報は、次の通りです。

メンズライフクリニック新宿院の包茎治療

| 施術プラン | 料金(税込) |

|---|---|

| スタンダードカット(環状切開) | 99,000円 |

| デザインカット(亀頭直下) | 165,000円 |

| ハイパーカット(亀頭直下埋没法) | 275,000円 |

| ハイパーVカット(亀頭直下埋没法・小帯形成) | 440,000円 |

| スーパーカット(6-0糸・予備麻酔・30G麻酔・小帯形成・内膜解放切除・絞扼輪切除・フォアダイス除去) | 660,000円 |

| 背面切開 | 55,000円 |

| 薬剤による切らない施術 | 33,000~198,000円 |

| 他院の包茎手術痕修正 | 220,000円~ |

メンズライフクリニック

では、期間限定のキャンペーンを行っています。

環状切開法のスタンダードカットが通常99,000円のところ、今なら55%OFFの45,000円で手術を受けられます。

注意

男性器の形状や体質には個人差があるため、提示される治療プランや費用が人によって異なることもあります。

そのため、受診の際には医師としっかり相談を重ね、最終的な費用を確認したうえで治療を検討することが大切です。

メンズライフクリニック新宿院・その他の男性器手術

亀頭・陰茎増大

| 施術内容 | 料金 |

|---|---|

| 吸収タイプ(亀頭) | 33,000円 |

| 持続タイプ(亀頭) | 88,000円 |

| 長期持続タイプ(亀頭) | 132,000円 |

| 半永久定着タイプ(亀頭) | 198,000円 |

| 持続タイプ(陰茎) | 66,000円 |

| 長期持続タイプ(陰茎) | 66,000円 |

| 半永久定着タイプ(陰茎) | 198,000円 |

長茎手術

| 施術内容 | 料金 |

|---|---|

| トライアングル法 | 110,000円 |

| ミニマムカット ライト法 | 330,000円 |

| ミニマムカット法 | 550,000円 |

| ミニマムカット リガメント法 | 880,000円 |

| 薬剤による切らない施術 | 33,000~198,000円 |

早漏改善・亀頭強化

| 施術内容 | 料金 |

|---|---|

| 吸収タイプ | 33,000円 |

| 持続タイプ | 88,000円 |

| 長期持続タイプ | 550,000円 |

| ミニマムカット リガメント法 | 132,000円 |

| 半永久定着タイプ | 198,00円 |

メンズライフクリニック新宿院のキャンペーン情報

メンズライフクリニック

新宿院では、スダンダードカット55%割引キャンペーンを実施しています。

メンズライフクリニックで行われるスタンダートカットは、余分な陰茎包皮を切り取り、自然に溶ける糸を使用して縫合する手法です。

このスタンダートカットは、当日治療に限り55%割引(45,000円)で提供されています。

割引を希望される場合は、予約フォームの「ご質問・ご意見等」欄に「キャンペーンを見た」と入力してください。

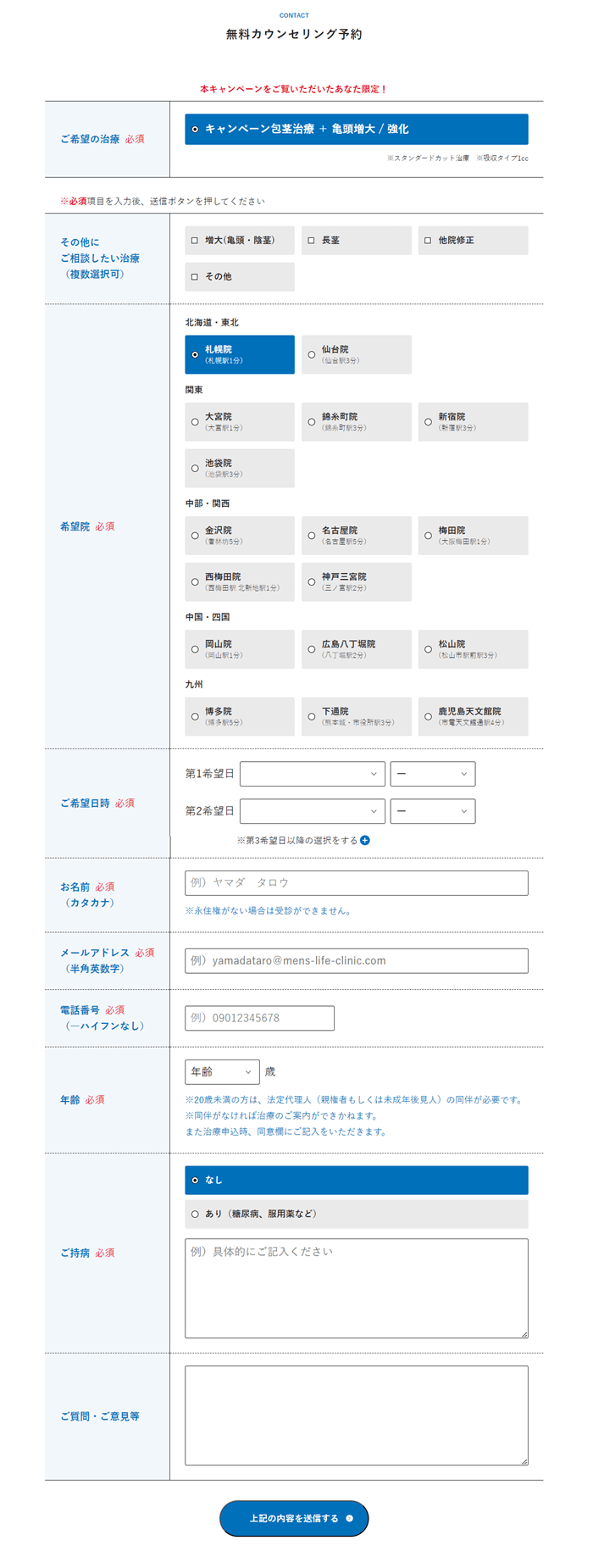

メンズライフクリニック新宿院の利用手順

メンズライフクリニック

新宿での予約方法から治療、アフターケアまでの流れをご紹介します。

カウンセリングから手術、アフターケアまでのプロセスは、以下の6つのステップで構成されています。

- カウンセリング予約

- カウンセリング

- 医師の診察、手術の許諾

- 治療費の支払い

- 手術の実施

- アフターケア

カウンセリング予約

メンズライフクリニック

で診療を受けるには、まず予約が必要です。

クリニックでは完全予約制を導入しており、予約フォームに必要事項を記入し、予約確定を待つ必要があります。

また24時間いつでも申し込めるWEB予約がおすすめです。

- 希望の治療方法

- 相談内容

- 希望院

- 希望日時

- 名前

- メールアドレス

- 電話番号

- 年齢

- 持病の有無

以上を入力すると、メールアドレスに返信があり、来院予約が確定します。

問診表の記載

クリニックを初めて訪れた際、専門の男性カウンセラーがカウンセリングを実施し、患者さんの現状や悩み、治療への希望について詳しく聞き取ります。

このカウンセリングには、治療の提案や詳細な説明が含まれ、通常2〜3時間を要します。

当日のスケジュールや予算について事前に伝えておくと、手続きがスムーズに行われるためお勧めです。

- 治療時間の確保

- 治療予算

- ヒアリング内容の記録の有無

- 疑問点

- 未成年の場合、親の同伴

などを伝えるようにしましょう。

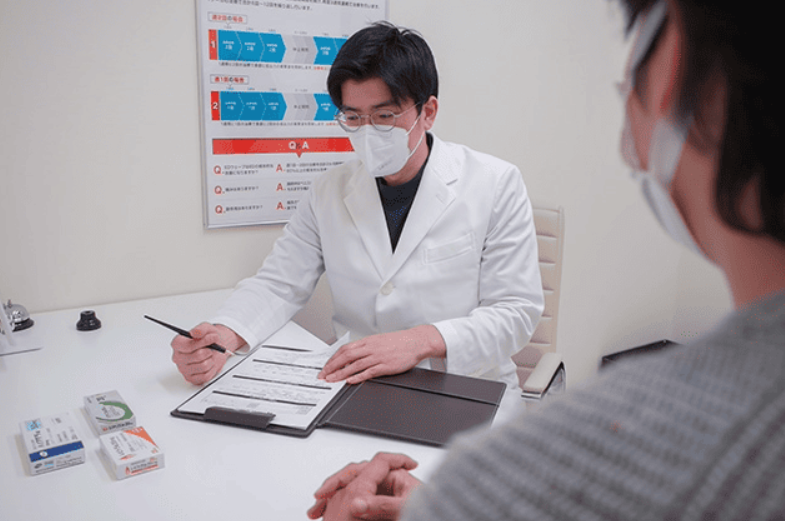

医師による診察・説明

必要な書類を記入してカルテを作成後、医師による診察を受けます。

診察を通じて、包茎の症状や患者の要望に基づき、個々に最適な治療プランが提案されます。

料金に関する説明も行われますが、見積もりを超える追加費用の発生はないため安心です。

手術の許諾

治療内容や料金にご同意いただければ、その日のうちに手術を受けることも可能です。

環状切開術のスタンダードカットをカウンセリング当日に行う場合、通常価格から55%割引となり、手術費用は45,000円です。

また、他クリニックと比較を希望する場合、カウンセリング後に帰宅する選択もあります。

ポイント

- 疑問点は全て質問する

- 時間に余裕を持つ

- 未成年は親の同意書、銅版画必要

支払い

当クリニックでは、現金や各種クレジットカード、メディカルローンでのお支払いを受け付けています。

分割払いも可能で、ご希望の場合は支払いの際にスタッフまでご相談ください。

メディカルローンを利用した分割払いの選択肢も提供しております。

未成年の方が分割払いをご希望の場合には、特定の制約が存在するため、詳細については来院時にスタッフに尋ねると良いでしょう。

アフターケア

治療を受ける際には、担当医が診察時に症状や治療方法について丁寧に説明します。

また、治療後のアフターケアは非常に重要であり、適切に受けることが推奨されています。

アフターケアの費用は最初の支払いに含まれており、特別処置が必要でない限り追加料金はかかりません。

治療後に何か疑問や不安が生じた場合は、設置されているフリーダイヤルを通じていつでも相談することができます。

何か困ったことがあれば、遠慮なく連絡を取ることをお勧めします。

メンズライフクリニック新宿院のキャンセル料金

包茎手術は美容医療の範疇に入り、保険適用外の自由診療として行われます。

そのため、契約後のクーリングオフやキャンセルは原則として受け付けていません。

初めてのカウンセリング後にすぐ契約する必要はなく、自宅でじっくりと考えるための時間を取ることが可能です。

契約を進める際には、慎重に検討することが大切です。

メンズライフクリニック新宿院と人気クリニック比較

メンズライフクリニック

新宿周辺のクリニックについて調査したところ、東京ノーストクリニックとABCクリニックが特に人気があります。

東京ノーストクリニックはメンズライフクリニック新宿と同じく高い評価を受けているので、比較検討してみる価値があります。

また、コストパフォーマンスに優れ、患者対応でも評価の高いクリニックとして、

メンズライフクリニック

が挙げられます。

メンズライフクリニック新宿院でよくある質問

メンズライフクリニックの55%オフキャンペーンとは?

スタンダートカットを55%割引の特別価格(45,000円)で提供しており、この割引は当日治療に限り適用されます。

割引を利用したい場合は、予約フォームの「ご質問・ご意見等」欄に「キャンペーンを見た」と入力してください。

メンズライフクリニックの支払い方法は?

- 現金

- クレジットカード

- 医療ローン

- PayPay

で支払いが可能です

メンズライフクリニックの包茎治療は保険適用できますか?

メンズライフクリニック

は美容クリニックとして自由診療を行っており、治療は保険の対象外です。

保険適用での治療を希望する場合、まずは泌尿器科の受診が必要です。

泌尿器科で「真性包茎」や「嵌頓包茎」の診断を受けた場合は、環状切開術やクランプ法などの伝統的な手法による治療が施されますが、これらの方法では美的な仕上がりには限界があることが一般的です。

ほうけい手術は医療費控除の対象になりますか?

メンズライフクリニックは美容クリニックとして自由診療を提供しているため、医療費控除の対象外です。

医療費控除を希望する場合は、泌尿器科で「真性包茎」や「嵌頓包茎」と診断された上で、美しさを追求しない従来の手法(環状切開術やクランプ法など)で手術を行う必要があります。

メンズライフクリニックのスカイメソッドとは?

メンズライフクリニック

で提供されているスカイメソッドは、切らない包茎手術の一種です。

この方法では、特殊な器具を用いて包皮を剥離し、その後包皮を縮小させることで包茎を治療します。

メンズライフクリニックは怪しい?

メンズライフクリニック

での包茎治療は、経験豊かな専門医による手術が行われており、信頼性が高いです。

カウンセリングやアフターケアにも注力しており、利用者からの評判も良いクリニックです。

メンズライフクリニックの術後検診は?

メンズライフクリニック

では術後の検診とアフターフォローが無料で提供されます。

通常、術後に通院する必要はありませんが、不安を感じる方は全国どのメンズライフクリニックでも術後検診を受けることができます。

包皮を切り過ぎて突っ張り感が残ることはない?

メンズライフクリニック

では、通常時と勃起時の包皮の余分を精密に測定してから手術を実施します。

このため、包皮を過剰に切除してしまい突っ張り感が残るといったトラブルは発生しません。

術後に違和感を感じることがありますが、時間が経つにつれて自然と解消されていきます。

包茎は自力で治せる?

包茎は自分だけで治すことは不可能です。

市販されている包茎の矯正器具もありますが、これらは一時的な対策であり、根本的な解決には至りません。

さらに、これらの矯正器具は医学的な根拠がなく、使用することで包皮に傷をつけたり、炎症を引き起こすリスクが伴います。

糖尿病など持病があっても包茎手術を受けられる?

メンズライフクリニック

では、糖尿病をはじめとする持病がある場合でも包茎手術を受けることが可能です。

持病のある方は、カウンセリング時に検査結果やお薬手帳など、治療状況や症状を示す資料を持参してください。

【まとめ】メンズライフクリニック新宿院の口コミ・評判・料金・利用前に注意すること

メンズライフクリニック

のデメリット。

デメリット

- 未成年は保護者の同伴が必要

- 症状によっては料金が高くなる場合

- 医師の対応が不十分な場合もある

メリット

- 明確な料金設定

- 包茎手術の種類が豊富

- 男性スタッフのみでプライバシーへの配慮が万全

メンズライフクリニックは包茎の治療実績が豊富で、カウンセリングから診察・手術・アフターフォローまで万全の体制が整っています。

ただし、全てのメニューが保険適用外となるため、公的保険を利用して治療を受けたい人には不向きです。